積ん読

なにをやっていても正解がわからない。べつにいま始まったことではない。この数年間、ずっとそうだった。でもこの数週間はとくに。わざわざ人をまねくということが息苦しい。本屋は不要不急だと思う。思ってはいてもわからないことは多い。

知った顔のひと、近所のひとがやってくるとほっとする。手にした新聞の切り抜きや「テレビでやってたんやけどねえ」という言葉が意味もなくうれしい。ずっとそうだった。でもこの数週間はとくに。

頭が疲れている。情報が多すぎる。悪い情報が多すぎる。こういうとき、手を動かす人でよかったな、と思う。キャッカンテキにヒョウロンしたりできない。いつでも単なるプレーヤーでありたい。手を動かす人はただ手をうごかすのが良いのではないか、と自分に聞いてみる。そうかもね。そうだよね。ずっとそうだ。

二階においている古本の在庫。なにがということはないのだが限界だということはわかる。どこになにがあるかがわからない。たしかにあるはずの本が見つからない。ずっと前に探していた本がとんでもないところから出てくる。人が通る隙間がない。通るとかならず本が落ちる。本、というよりは山と呼んだほうが正しいのではないかとおもえてくる。限界だ。もうだめだ。

知人と一軒家をシェアすることにした。家賃を半分こすれば借りれない金額ではない。契約はさくさくと進みついにカギを手に入れた。いざ運び込もうと二階から本を出す。すでに箱に入っている本はそのままよいしょと動かしていく。裸のまま積まれている本はなんとなく仕分けする。

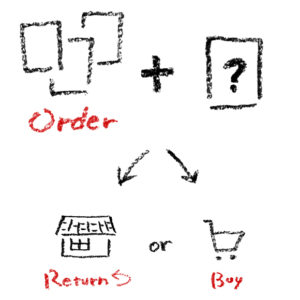

自宅に本があると、古本屋としての在庫と自分の持ち物としての本の境界が曖昧になるしかない。これは売り物のなのか、売ってはいけないのか。どこで線を引いたらいいのか全くわからない。そんな曖昧な本の山を崩しているとときどき思いがけない本が出てきて手が止まる。人にもらった本、後で読もうと思って手をつけてなかった本はとくに。すでに読んだ本よりも、まだ読んでない本。まだ読んでない本の中でも、これから読もうと思ってた本の方が目に止まるのはなんだろう。

山をかき分けて手が止まった本をとりあえず脇によけていくことにした。これは誰かがいいよって教えてくれた本。こっちはどこかの本屋で進めてもらった本。新しい本も古い本も、どの本も誰かの痕跡がついている。痕跡はあるがどれも読んでいない。中身とは関係のない、痕跡。

積ん読、という言葉がある。積ん読も読書の一種やから、ともっぱら言い訳として使っている。どこかに返さなくてはいけないという期限もない、いつまでに読まなければという切迫した事情もない。とても贅沢な状態。「本は積んだら終わりです」と恐ろしいことを言った人もいた。積まれた本がまた手元に戻ってくるには莫大な労力を必要とするらしい。ほんとにそうだよね。だがそんな一言で積ん読の山が減ることはない。きちんと棚にしまうことはない。段ボールに入れておくわけでもない。どこかへ売ってしまったり、人にあげたりすることもない。そのすべての中間くらいにある本。積ん読。

気がつくとまた本の山ができていた。どの本にも痕跡がある。他人から教わることばっかりだ。中身はわからない。もしかしたらこのまま読まずにいるのが正解なのではないか、と思い始めた。この山は大切にとっておこう。

結局30箱の本がでてきた。一箱に50冊として1500冊。この小さな部屋のどこにそんな本が入っていたんだろう。車体が沈んだクルマをしばらく呆然と眺めているとおとなりの遠藤さんが通りかかった。「すごい荷物やねえ」と笑う。いっしょになってへらへら笑う。

※この妙な文章は定有堂書店さんのミニコミ「音信不通」に掲載していただいたものです